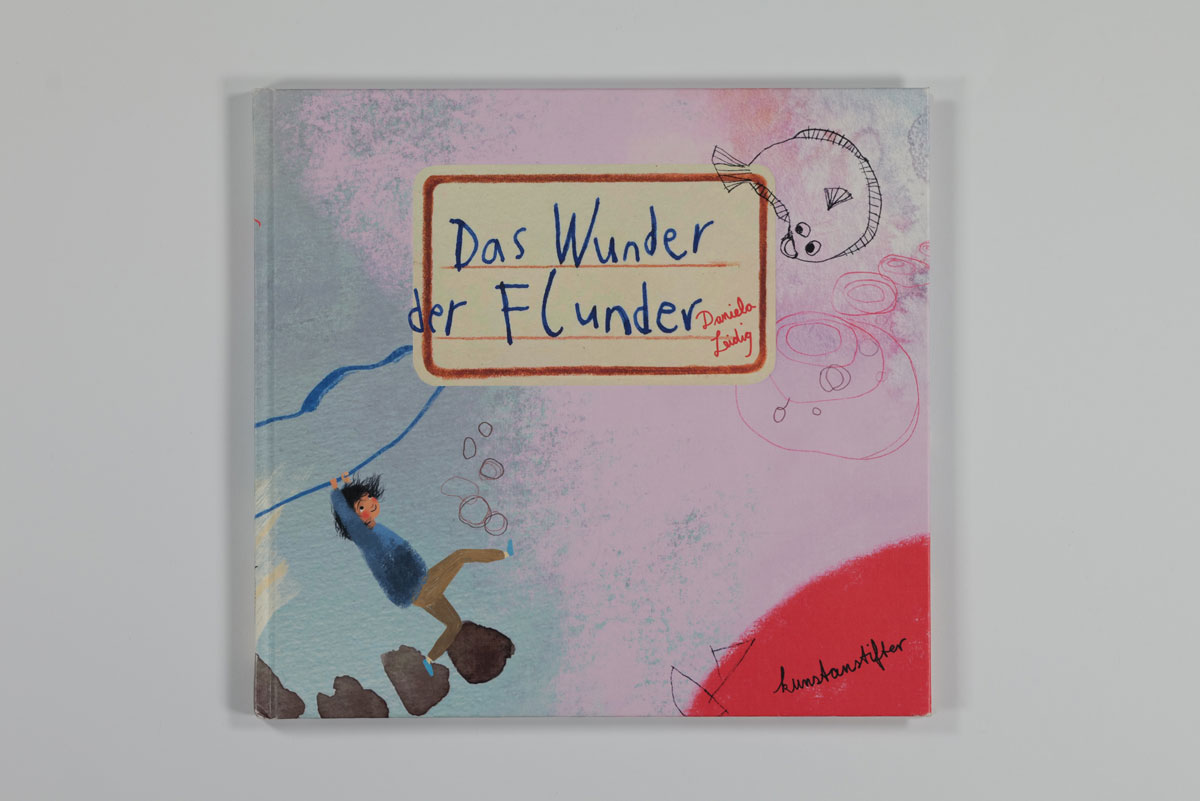

Das Wunder der Flunder

Daniela Leidig

Text: Kirsten Winderlich

Fotos: Sophia Ashraf und Lucia Leonhardt

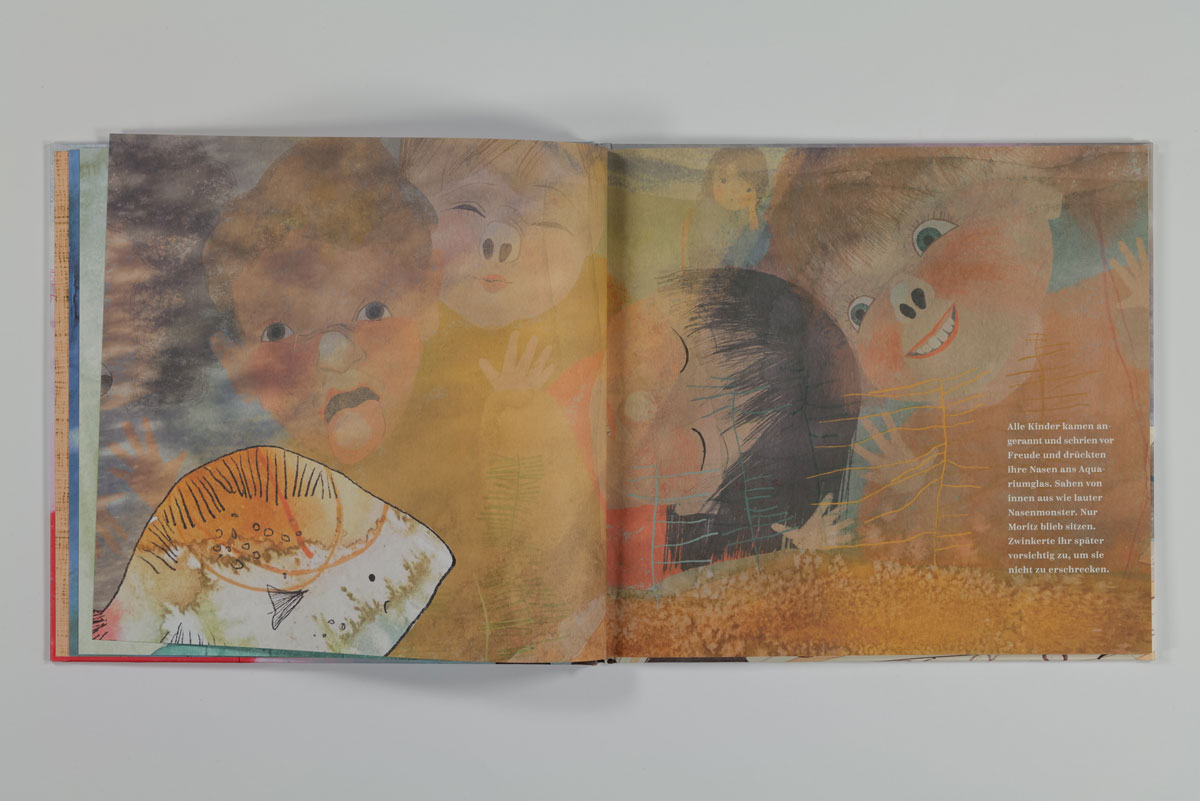

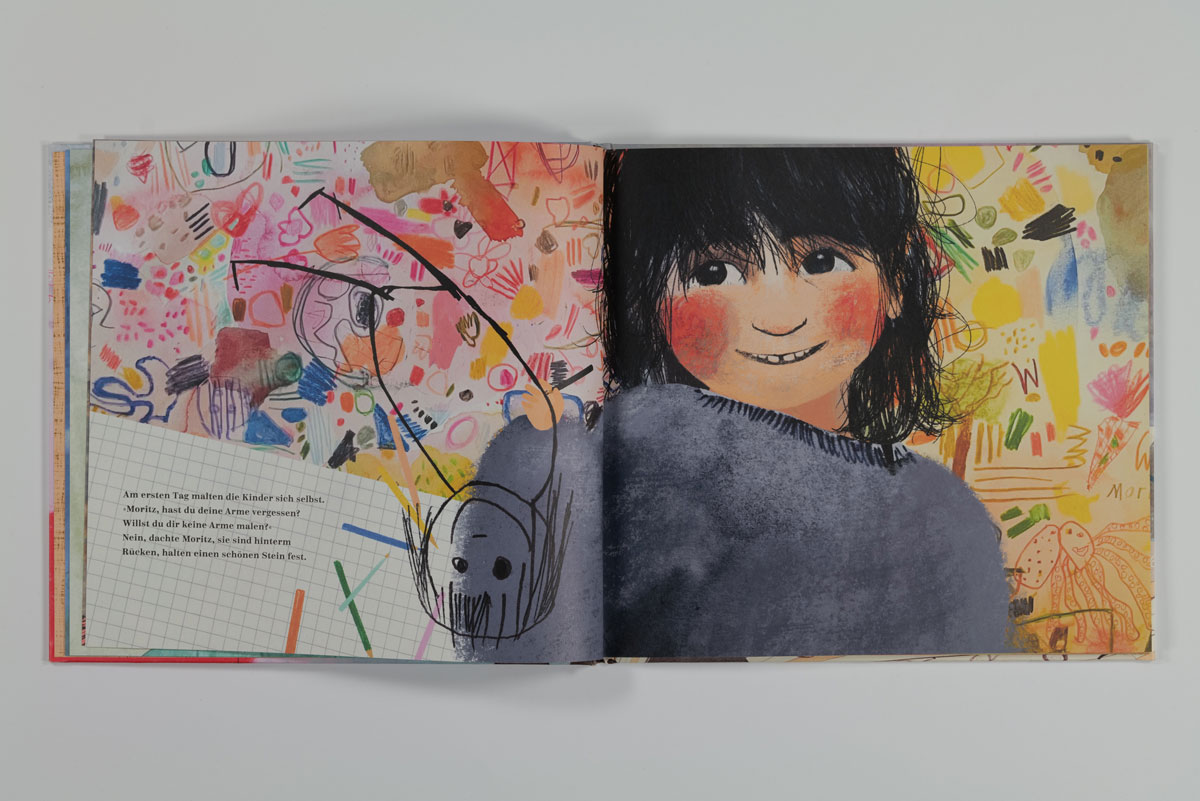

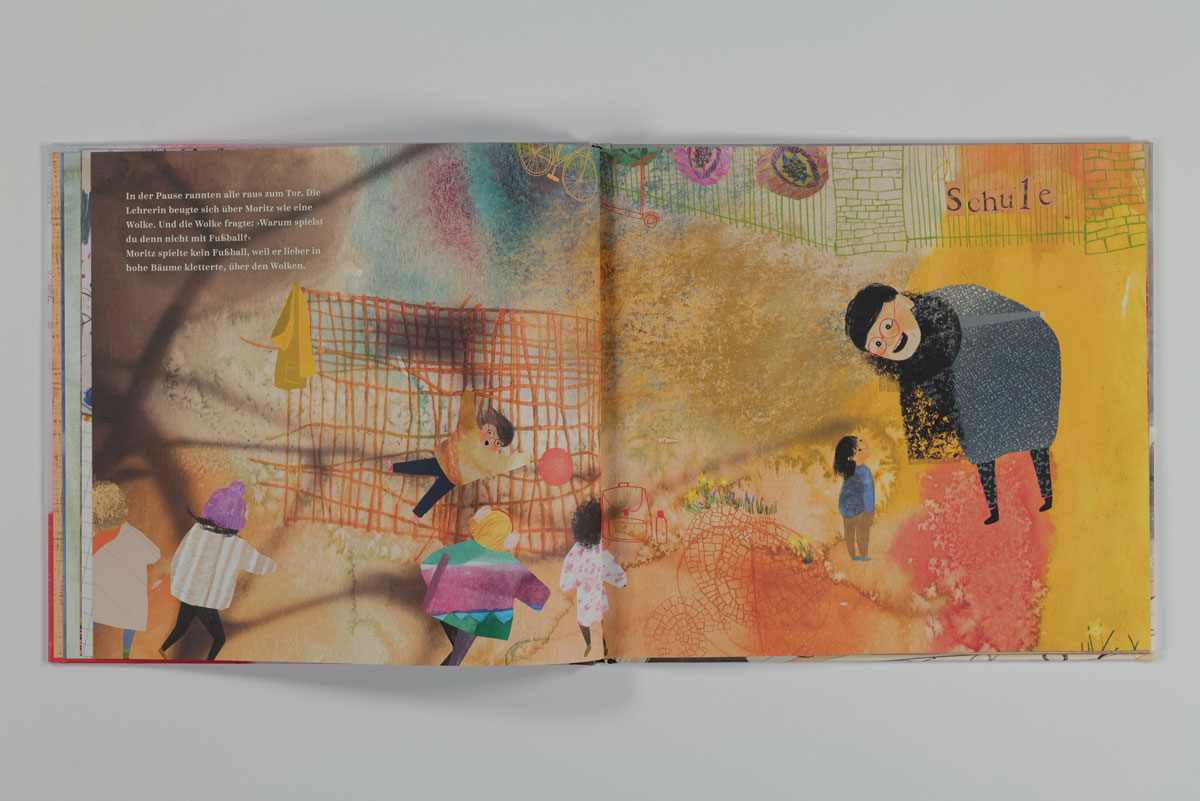

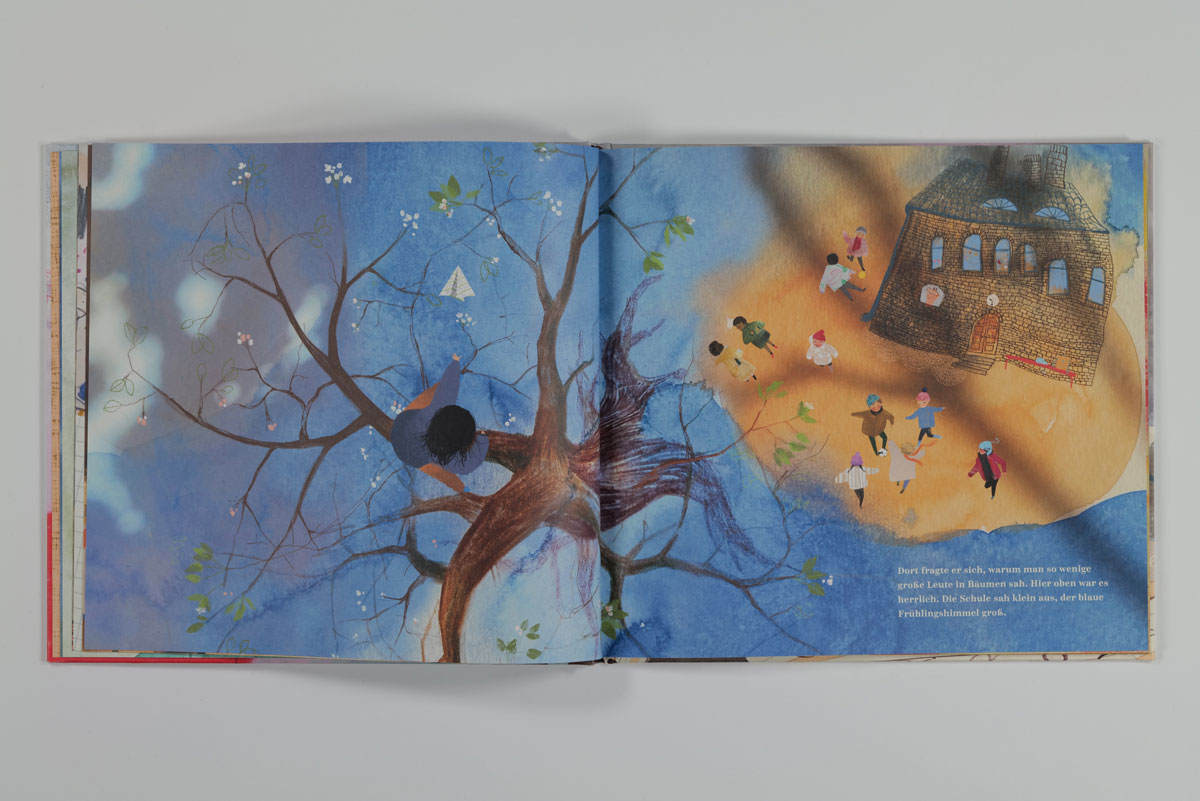

Als sie sich zu Beginn der ersten Klasse in der Schule selbst porträtieren, muss sich ein Kind von seiner Lehrerin folgendes anhören: »›Moritz, hast du deine Arme vergessen? Willst du dir keine Arme malen?‹« Als alle Kinder in der Pause raus zum Fußballtor rennen, beugt sich die Lehrerin über ihn und fragt: »›Warum spielst du denn nicht mit Fußball?‹« Als der Junge eine Unterrichtsstunde Kunst bei Frau Neu hat, ist die Aufgabe auszumalen. Er übermalt die Konturen der Blumen. Seine Arbeit entspricht nicht den Erwartungen der Kunstlehrerin. Warum versteht sie Moritz’s Bild nicht? Macht er doch seine Arme in seinem Selbstporträt nicht sichtbar, weil sie sich in seiner Vorstellung hinter dem Rücken befinden und er dabei einen schönen Stein festhält. Spielt er doch keinen Fußball, weil er lieber auf Bäume klettert. Und dann hält er beim Ausmalen die schwarzen Linien als Begrenzung nicht ein, weil er sich in seinem Bild dem Streben der Blumen zum Licht widmet.

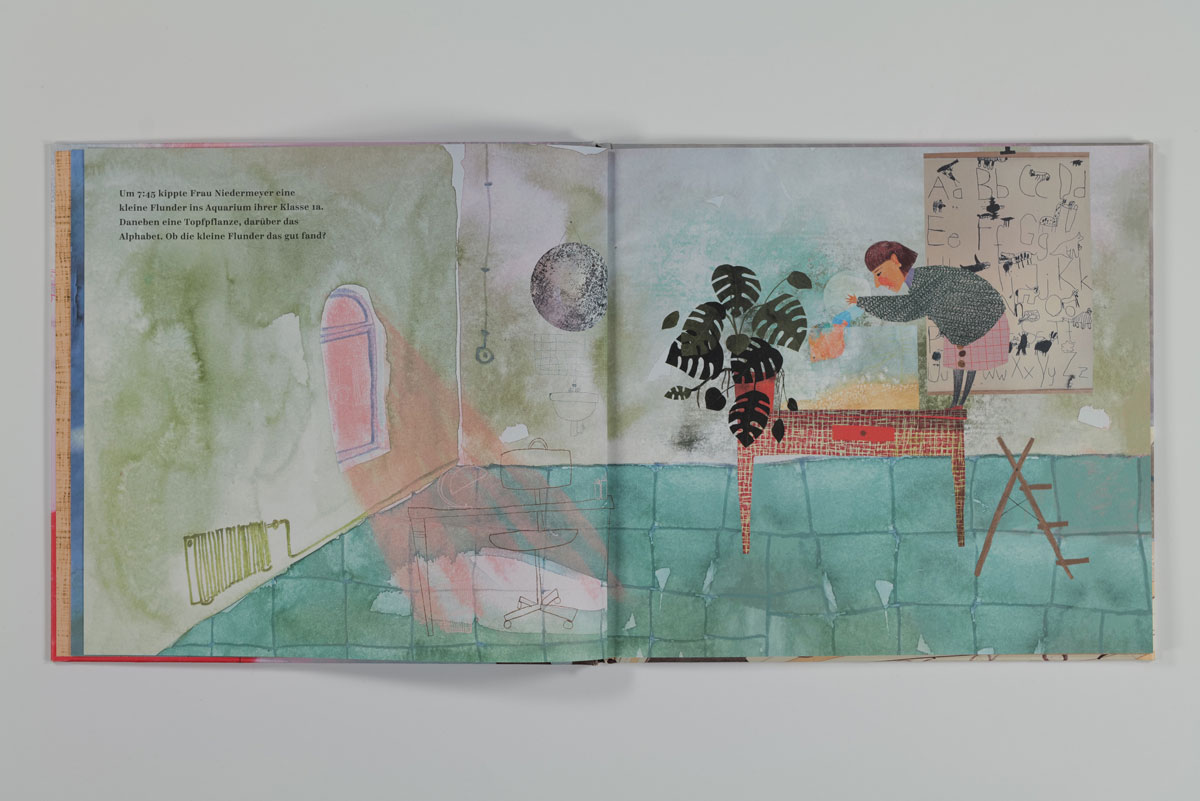

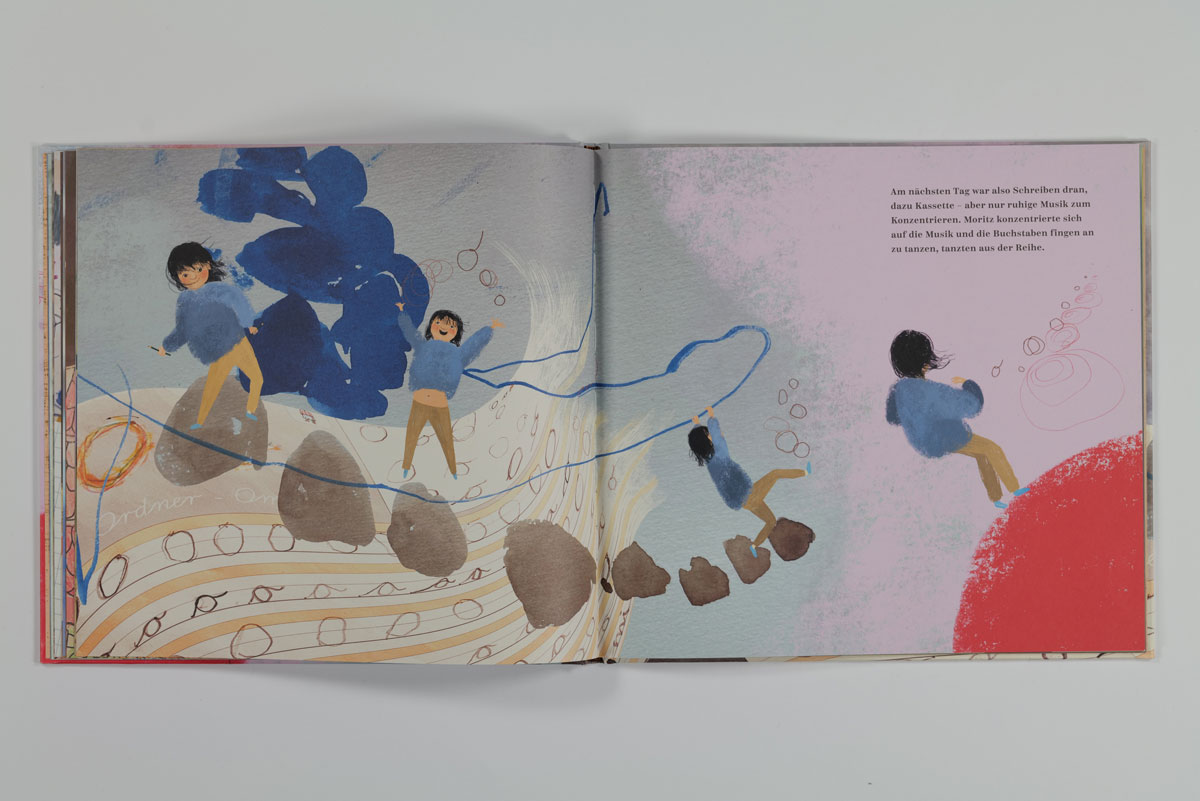

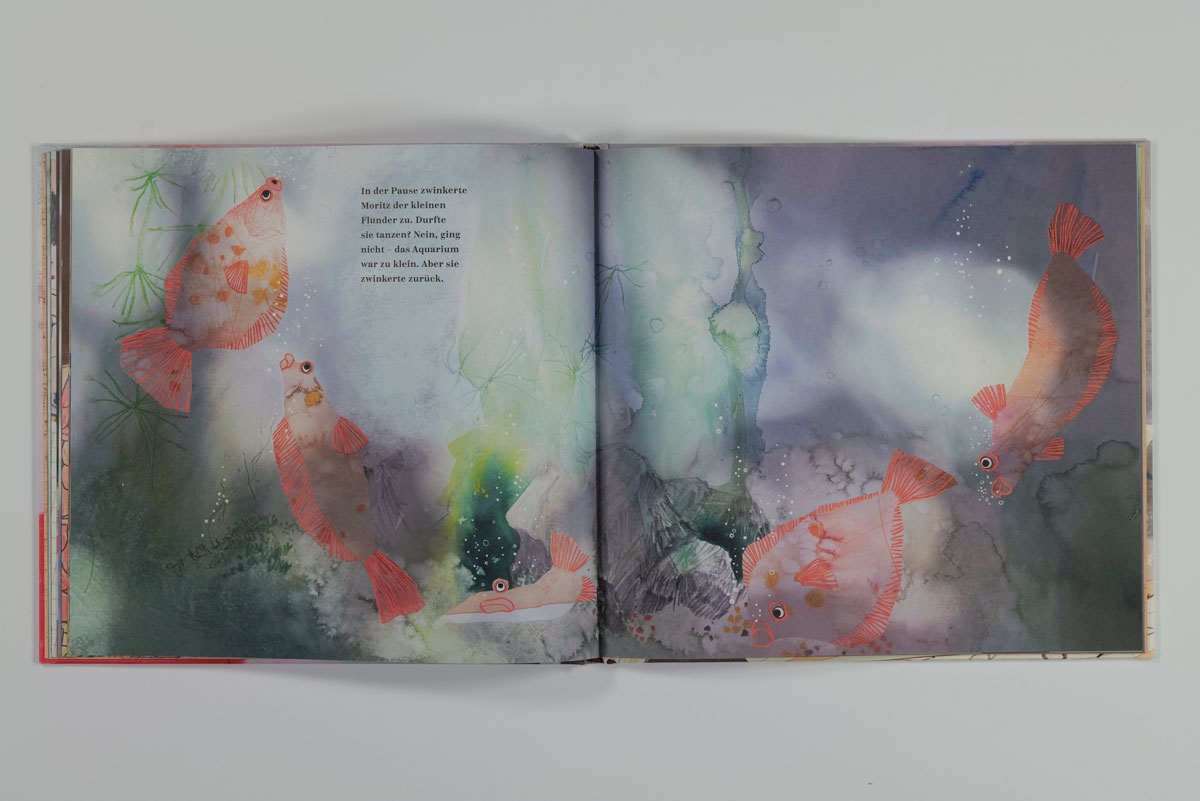

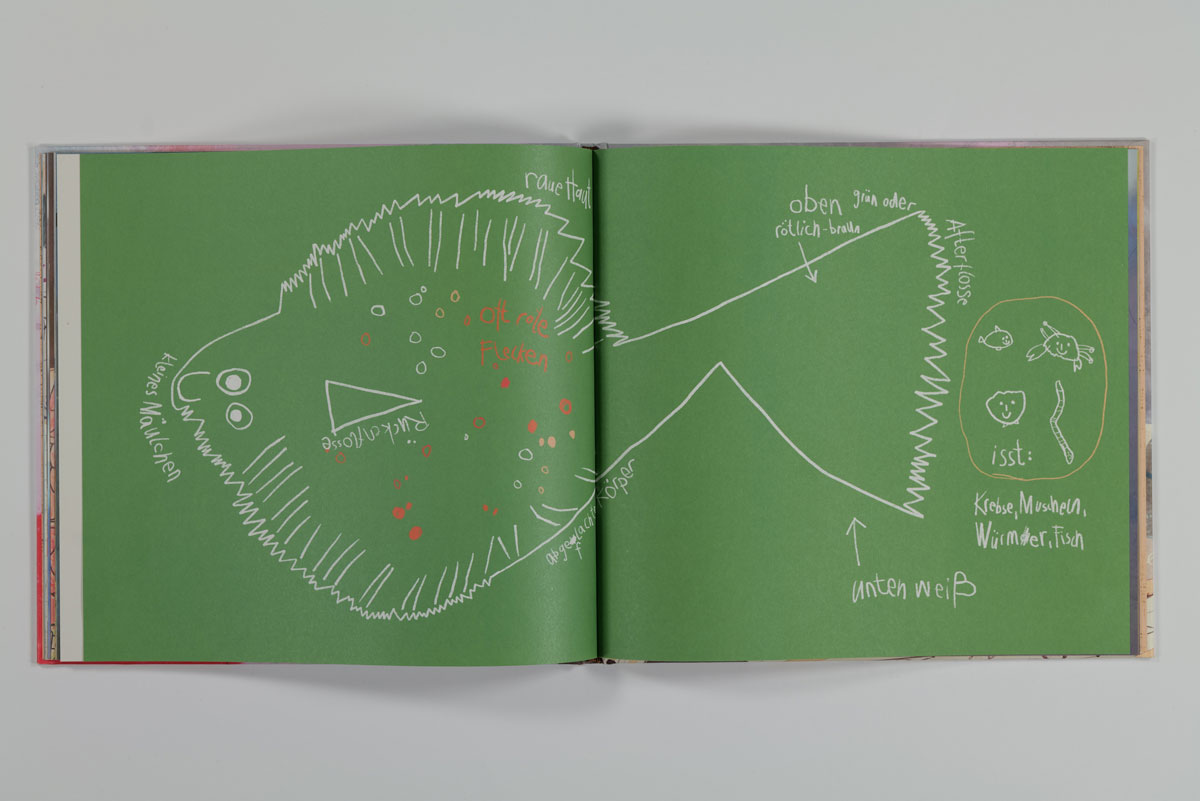

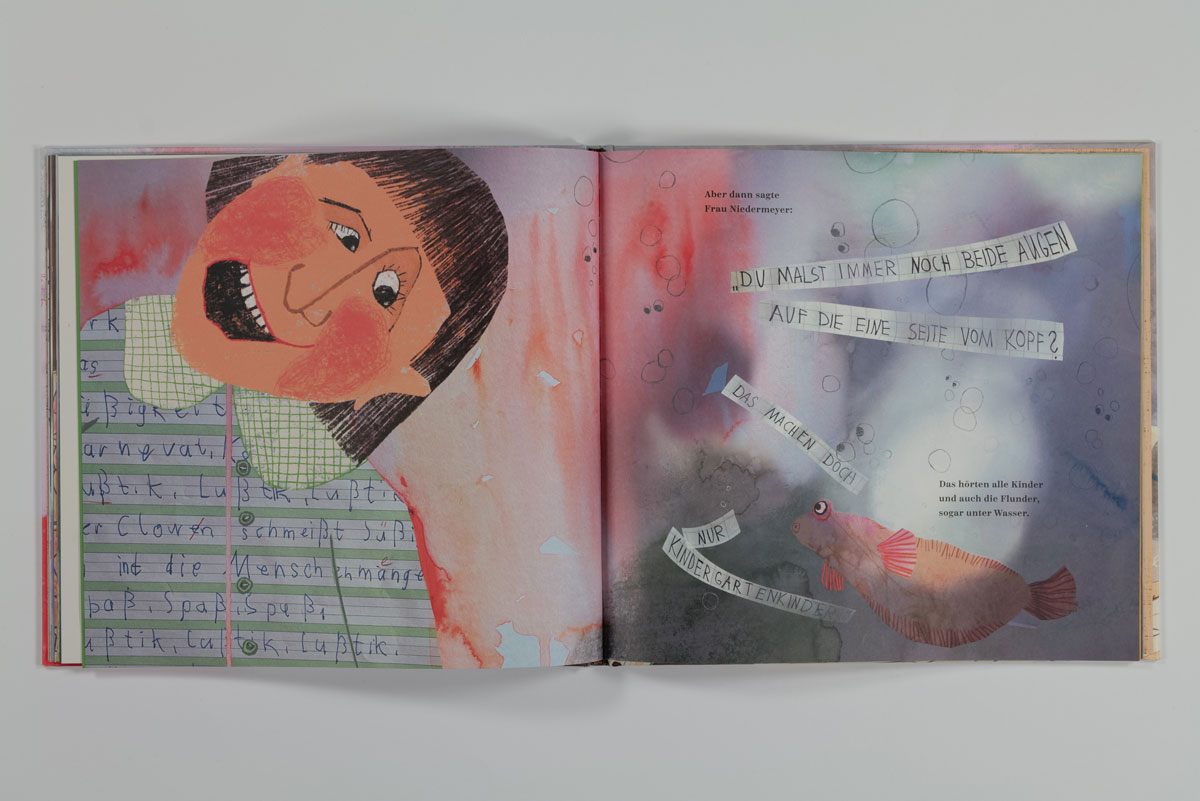

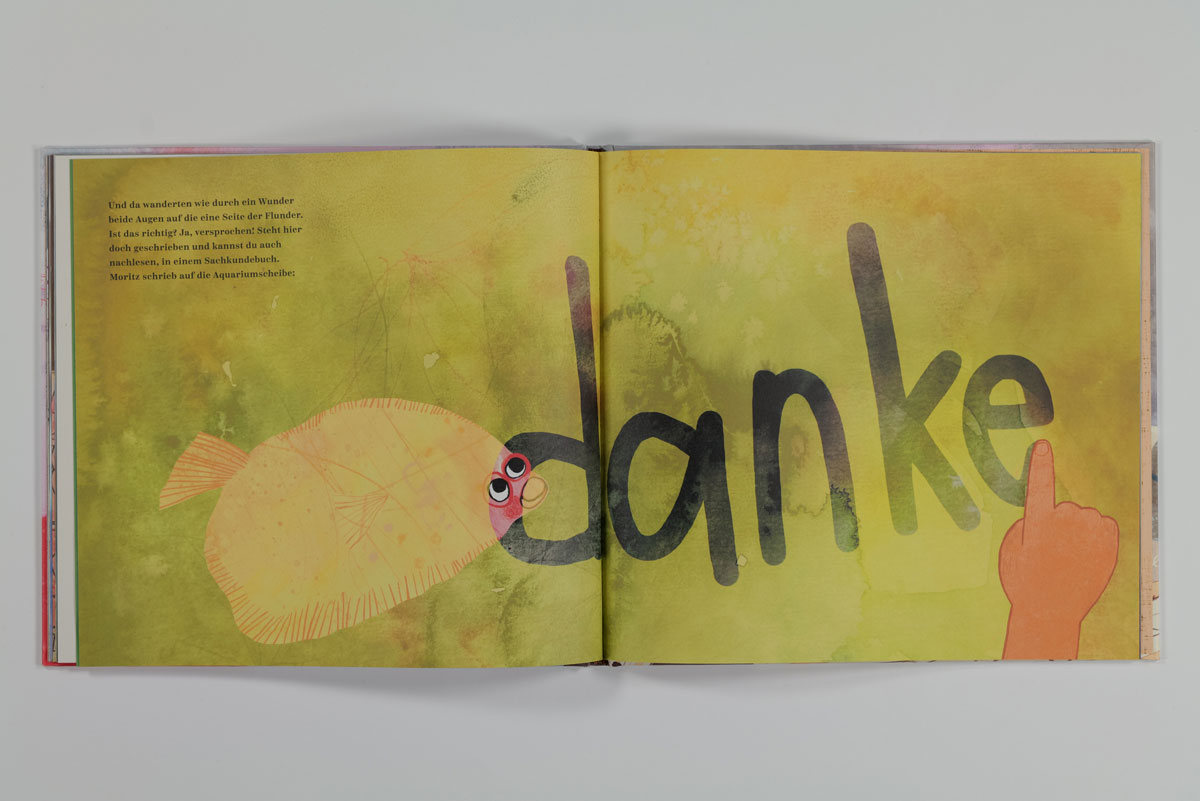

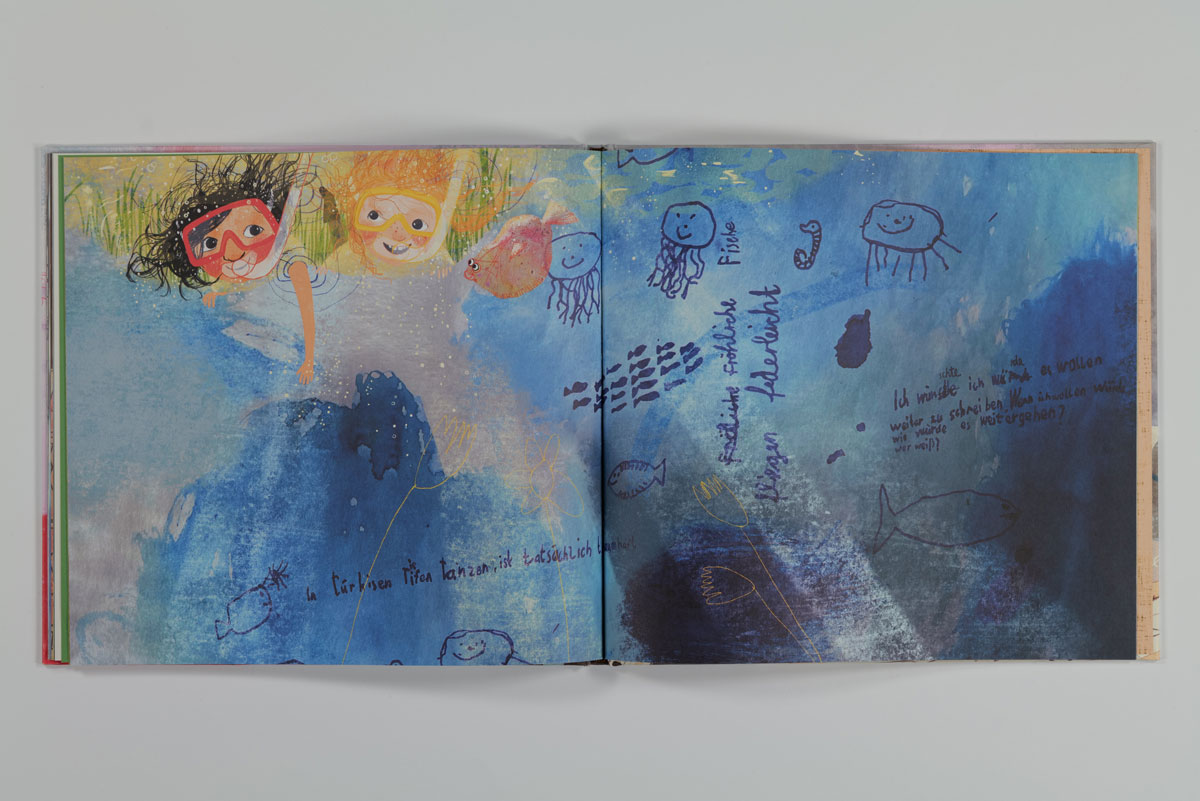

Weshalb werden Kinder in ihrem So-Sein und in ihren Zugängen zur Welt in der Schule so wenig ernst genommen, könnte die grundlegende Frage des Bilderbuches »Das Wunder der Flunder« sein. Entsprechend nimmt sich Daniela Leidig in Bild und Text der Leidens- wie Ermächtigungsgeschichte eines Kindes an, die exemplarisch für viele Kinder in unserem Schulsystem steht. Immer hat diese mit einem Aushandlungsprozess zwischen Anpassung und Entfaltung zu tun. Das Problem dabei ist jedoch, dass Moritz wie viele betroffene Kinder zwar lernen und sich bilden sollen, dabei jedoch ihren eigenen Weltzugängen nur selten folgen dürfen. Und genau auf diese Ambivalenz macht Daniela Leidig in ihrer Bilderbuchgeschichte aufmerksam: Sei es in Situationen, wie z.B. im Kunstunterricht, in denen zwar Fantasie gefragt, aber ein Übermalen von Konturen nicht gewünscht ist. Sei es in der Pause, die explizit Raum und Zeit für selbstbestimmtes Tun vorsieht, aber gleichzeitig von Lehrkräften mit scheinbar gut gemeinten Aufforderungen zu bestimmten Aktivitäten konterkariert wird. Oder sei es im Anfangsunterricht Schreiben, in dem eigene Zugänge im Üben, laut Rahmenlehrplan zwar explizit gewollt, durch vorschnell unsensible Markierung von Rechtschreibfehlern außer Kraft gesetzt werden. Im Bild macht Daniela Leidig diese differenten Perspektiven von Kindern und Erwachsenen wie durch die Lehrkraft initiierten und die Kinder in hohem Maß irritierenden und teilweise verletzenden Ambivalenzen sichtbar, in dem sie in Collagen fließende Aquarellfarben, Milimeter- und Karopapier, Auszüge aus beschriebenem, liniertem Papier speziell für die 1. Jahrgangsstufe mit Kinderzeichnungen zusammenbringt. Durch das bildnerische Spiel mit Größenverhältnissen und Perspektivwechseln vermittelt sich die »Schieflage«, die zwischen dem Erleben, Denken und Fühlen des Kindes und dem Bild vom Kind wie daraus resultierenden Erwartungen der Lehrkräfte entstehen. Wie wäre es hingegen, den Suchbewegungen des Kindes nachzugehen und konkret zu fragen, weshalb das Kind die Konturen der Blumen übermalt, lieber auf Bäume klettert, anstatt Fußball zu spielen, und die Farbe »Blau« großschreibt, und das Wort »schule« mit einem Kleinbuchstaben beginnt? Wie wäre es zu unterstützen, wenn einem Kind etwas nicht so schnell von der Hand geht wie das Schnürsenkel-Zubinden vor dem Sportunterricht? Hier können Kinder manchmal einfühlsamer sein als Erwachsene. Lana hilft Moritz und sie werden Freunde. Vielleicht wäre es in der konkreten Situation von Moritz auch ein Weg, ihn dabei wahrzunehmen, wie er der Flunder, die die Lehrerin zu Beginn des Unterrichts in das Aquarium der Klasse 1a kippt, vorsichtig zuzwinkert. Anders als viele andere Kinder, die ihre Nasen »wie lauter Nasenmonster« an das Aquariumsglas drücken, scheint Moritz zu spüren, dass die Kinder die Flunder bedrängen und erschrecken könnten. Obwohl er sich am weitesten von ihr entfernt aufhält, ist die Flunder Moritz besonders nah. Ähnlich wie er in der Schule, kann sie sich im Aquarium nicht entfalten. Denn: »›Durfte sie tanzen? Nein, ging nicht – das Aquarium war zu klein.‹« Als die Kinder im Sachunterricht die Flunder betrachten und abzeichnen sollen, gefällt Moritz die Aufgabe sehr gut, weil er die Flunder mag. Er malt sie dann, ohne sie zu betrachten, hat er sie doch längst im Kopf wie sogar im Herzen. Doch die Lehrerin fährt Moritz so an, dass alle Kinder und sogar die Flunder unter Wasser es hören können: »›Du malst immer noch beide Augen auf die eine Seite vom Kopf? Das machen doch nur Kindergartenkinder.‹« Als Antwort auf diesen herabwürdigenden Akt wandern die Augen der Flunder wie durch ein Wunder auf die eine Seite, und zwar genauso, wie Moritz sie wahrgenommen und gezeichnet hat. Es versteht sich von selbst, dass dieser Einfühlsamkeit und Solidarität Dank gebührt. Und so machen sich Moritz und Lana, als die anderen Fußball spielen, mit der Flunder in einer mit Wasser gefüllten Brotdose auf den Weg zum Schulbach. Hier lassen sie die Flunder frei, auf dass sie endlich den Raum erhält, frei zu tanzen – so wie Moritz seine Buchstaben auf dem Papier tanzen lässt. Auf der letzten Seite, die fast vollständig von blauen Aquarellfarben gefüllt ist, beobachten Moritz und Lana die Flunder in ihrem neuen Zuhause. Es gibt keine trennende Glasscheibe mehr. Vielmehr tragen die Kinder eine Taucherbrille, die ihnen buchstäblich ermöglicht, in die Welt der Flunder einzutauchen. Was sie dort wahrnehmen und beobachten können und welche Gedanken sie sich machen, können wir ihren Zeichnungen und schriftlichen Äußerungen entnehmen, ohne linierte oder karierte Normierung, sondern direkt auf die sich entfaltenden Farben platziert.

Daniela Leidig (Illustration und Text)

Das Wunder der Flunder

Buchgestaltung: Suse Kopp

Kunstanstifter 2025

40 Seiten, durchgängig farbig illustriert: Analoge Malerei mit digitalen Elementen,

Hardcover, 24,4 x 26,5 cm

ISBN: 978-3-948743-45-1

€ (D): 22 / € (A): 22,70 / CHF: 33,90